Ana Margarida Silva

18 de dezembro, os migrantes e Uma Terra Prometida

Não sou muito afeiçoada aos “dias de”, pois creio que não deveria ser a prescrição do calendário a indicar-nos haver dias para o que não deveria ter data marcada, quer se trate do Dia da Mãe, do Pai, dos Avós, da Criança, da Mulher, do Animal, dos Namorados, dos Direitos Humanos, do Professor ou dos Migrantes. Tenho de reconhecer, no entanto, que os ditames do calendário são fundamentais, dada a imperfeição do ser humano muito propenso a esquecer que o Amor, de que se constituem as homenagens e as efemérides, é um substantivo a merecer relevo nos gestos e discursos do quotidiano, qualquer que seja a data assinalada. A 18 de dezembro, assinala-se o Dia Internacional dos Migrantes. A efeméride serve para relembrar ao comum dos mortais de que este se encontra sempre a caminho, de que a aventura existencial potencializa a deslocação e o encontro com o Outro e que transitar, em redor do globo, não deve fazer esquecer o respeito por direitos humanos e liberdades fundamentais. Todo o ser humano tem, pois, o direito de se escapulir do seu torrão natal e, rendido ao exercício nómada, de partir em demanda de uma paisagem libertadora, firmando seus passos no ensejo de metamorfose pessoal e social, furtando-se à imobilidade castradora.

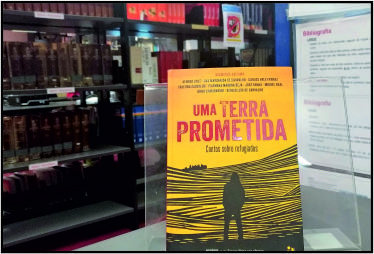

Todo o ser humano, enquanto eterno viajante, possui um espaço matricial ao qual, porventura, pode regressar. Porém, qualquer que seja a trajetória, quaisquer que sejam as perdas e ganhos, ninguém regressa como partiu: a metamorfose é um ingrediente inerente ao movimento viático. Todavia, se a transfiguração é inequívoca, o respeito pelos direitos e liberdades de quem se desloca deve permanecer intacto. Como age a Europa face a esta verdade? Como olham os países europeus para o fenómeno da migração? Com um olhar de acolhimento ou como se de uma invasão daninha se tratasse? Relembremos que foi na Europa, abalada pelas atrocidades da 2ª Guerra Mundial, que nasceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos…. Torna-se impraticável ignorar que é a Europa a edificar campos, a interromper trânsitos migratórios, a receber com violência quem foge da violência, a fomentar a violação dos mais básicos direitos humanos. Na obra Uma Terra Prometida – Contos sobre refugiados (2016), as várias narrativas lançam um olhar atento sobre o complexo fenómeno migratório que assola o século XXI, convidando o leitor a calcorrear os espaços de dor percorridos pela massa humana em deslocação exílica. O distanciamento de uma paisagem traumática de origem e o acercamento de um espaço substituto de chegada acabam inevitavelmente por invocar a problemática do “entre-dois”, que se encontra claramente presente na experiência da exclusão, quando encarada à luz antropológica. Em pleno século XXI, o mundo globalizado assiste ao complexo fenómeno dos périplos migratórios em massa e, incrédulo, verifica que o coração da Europa, espaço de abundância, arauto do acolhimento e sobejamente entendido na experiência da deslocação, surge como ombreira intransponível, suscitando a suspensão dramática do percurso do cidadão acossado, como se este estivesse apenas de passagem e não buscasse a outra margem e o seu direito ao asilo. Na obra acima mencionada, os autores, que aí reúnem vários contos, refletem sobre a lesiva inoperância de um centro sociopolítico incapaz de condoer-se com a dor do migrante, inapto ao preenchimento do hiato existente no encontro de culturas, inábil no estabelecimento de um diálogo fraterno e de atender à fragmentação interior de quem se vê desprovido de suas referências culturais e linguísticas e se fica pelas memórias e pela experiência traumática. Quando Edouard Manet oferece ao mundo o provocatório quadro “Le déjeuner sur l’Herbe”, a sociedade conservadora do século XIX censurou, perplexa, o que considerou ser uma despudorada ofensiva às regras éticas e aos bons costumes instituídos. No conto que abre a obra, intitulado “Déjeuner sur l’Herbe com Alguém a afogar-se”, Afonso Cruz oferece ao leitor um desconcertante almoço na relva, que possui o desígnio, a partir do título, ao longo de toda a tessitura narrativa e mediante um discurso parodístico, de suscitar a reflexão e o desconforto do leitor face ao percurso exílico dos náufragos do século XXI, cujo destino auspicioso é rasurado do mapa europeu. O autor deposita na sua narrativa, muito ao jeito de quadros impressionistas, um casal e seus filhos que, no início da narrativa, se põem em marcha, rumo ao contacto estreito com a natureza, evadindo-se da poluição, sendo o destino último a fruição de um aprazível piquenique, junto às margens de um rio. O leitor julga, então, estar em presença de personagens que empreendem o trilho do viajante, com o fito de escapar aos constrangimentos da era moderna e na ânsia, portanto, de se harmonizar com o ritmo e melodias do cosmos. Na bagagem, estes viajantes levam a cesta de verga repleta de alimentos, assim como: (…) umas raquetas de badminton, dois volantes e um livro de ficção científica que conta a história de uma família de extraterrestres que têm de fugir para a Terra, e nós, os terráqueos, mostramos uma enorme insensibilidade para com os problemas dos marcianos, e é tudo muito pungente, é uma narrativa que faz chorar (…) (p. 12) Porém, depressa a instância narradora apresenta uma família contaminada pelo plano terreno, absorta na satisfação corpórea, insensível à dor alheia, sendo que repasto grotesco e morte constituem cenários simétricos de grande convívio, pelo que o humor negro e o mal-estar trilham a narrativa. Surge um espaço de tensão: a chegada, rio abaixo, de um vulto cujo grito lançado é confundido com a música dos auscultadores de uma das filhas e, paralelamente, vislumbra-se a margem absorta e insensível à chegada do Outro. Improtelável parece ser, naquela hora, dar satisfação ao corpo. A desatenção e o narcisismo ganham amplitude tal que o vulto não chega a ter contornos que lhe possam definir o género, tanto mais que presos ao plano corpóreo, os da margem não demoram o olhar, sublinhando a incongruência da condição humana, o absurdo e a ruína de valores numa Europa que belisca a proteção dos direitos humanos. Através da voz narrativa de uma das filhas do casal, o autor lança a semente de comédia para melhor carnavalizar, melhor denunciar, melhor dessacralizar um mundo contemporâneo insensível à via-sacra do migrante. Surge como propósito do autor, mediante uma escrita construída em torno da ambivalência e do non sense, agitar o leitor e conduzi-lo à veemente censura da indecorosa placidez vivida em espaço europeu, perante a chegada de desvalidos em fuga de uma paisagem de partida à qual já não pertencem. A perspetiva adotada por Afonso Cruz é a de que a Europa assiste impassível, como se de pura ficção se tratasse, ao acercamento de deslocados impedidos do direito ao exílio, repelindo-os, anulando-lhes qualquer tentativa de diálogo e testemunhando imperturbavelmente a fúnebre travessia. Entregue à escrita parodística e ao poder da ironia que lateja ao longo da narrativa, o autor evoca a ausência da Terra Prometida para o cidadão deslocado, silenciando-o no rio da vida - que é também o da morte - e colocando a tónica na amargura própria da ironia, já que esta relembra que o mundo é tragicamente falível e construído sobre profundas antinomias. Apesar de ter recebido o prémio Nobel da Paz, em 2012, de possuir um intenso historial de movimentos migratórios e de procurar honrar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Europa mostra-se algo desajeitada e desatenta face ao fluxo humano em fuga de um espaço lesivo de partida e que não consegue alcançar a outra margem. Perante a postura de uma Europa que se mostra incapaz de agasalhar o Outro e inclinada a abrir fenda no percurso migratório, o autor utiliza uma visão bakhtiniana, socorrendo-se de uma representação carnavalesca de um piquenique, que embora detenha contornos aparentemente plácidos, possui feições grotescas e, portanto, perturbadoras. Empenhado no colapso da retórica da esfera oficial, o autor denuncia, pelo viés do discurso irónico e satírico, a imoralidade e o absurdo de uma Europa, supostamente nas antípodas de qualquer lugar hostil, inábil na capacidade de exílio. Há direitos que necessitam de ser relembrados: “Todas as pessoas são livres de deixar qualquer país, incluindo o seu”. Migrar é, pois, um direito, estando a migração sujeita às obrigações em termos de direitos humanos: os cidadãos não devem ser devolvidos ao seu lugar de origem, devendo pressupor-se o acesso ao território em pessoas passíveis de sofrer torturas, castigo cruel desumano ou degradante ou outras violações graves dos direitos humanos. Devem ser respeitados o direito à família e à vida privada, o direito à liberdade e à segurança da pessoa, o direito à saúde, à educação, à não discriminação e à igualdade de tratamento. Porque, afinal, vale relembrar, a 18 de dezembro e em qualquer dia do ano, que todos nós estamos em trânsito e que a empatia e a fraternidade são valores a cultivar todos os dias do ano.